戦前・戦中の時期、ドラム缶は唯一のエネルギー源であった石油をさらに唯一運搬する手段として、日本政府そして日本軍部にとっても、最重要とされる物資でありました。

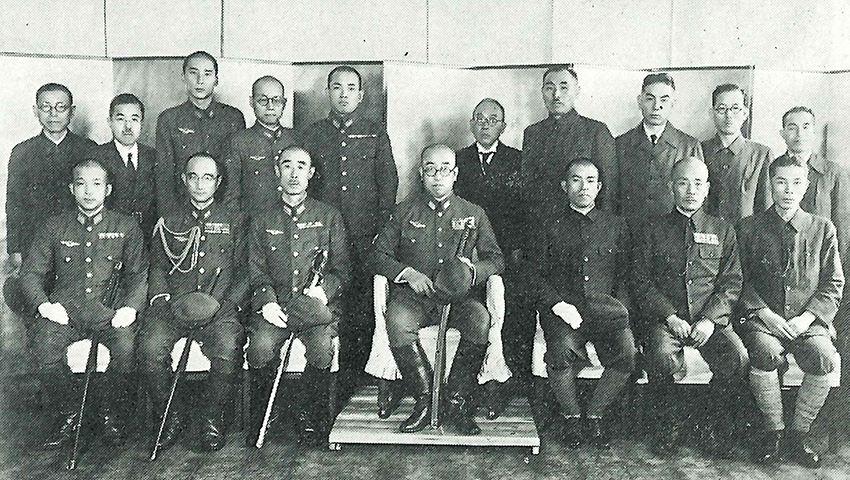

当時の苦しい状況を『本野吉彦小伝』よりご紹介致します。

吉彦のドラム缶が軍の”御用達”になったのは、昭和8年の夏頃、大量一万本の注文を徳山燃料廠から受けたときに始まる。実際の生産量は軍の都合でその半分ほどにとどまったが、ともかくこれを契機に、吉彦と軍部の不幸な長い付き合いが始まる。

時代は日ごとに戦争態勢へと傾斜していき、国民生活は各種”統制”のもとで、不自由を強いられる。当時、戦争を控えた日本が是非とも確保せねばならなかったのは、石油であり、鉄であった。そのいずれも海外に依存するほかなく、なかでも石油の安定確保には日本の命運がかかっていた。それだけに、石油の備蓄にしろ搬送にしろドラム缶は不可欠であり、ドラム缶製造工場に対する軍部の締め付けは厳しく、品質日本一の日本ドラム罐製作所に対してはとくに過酷であった。

戦局が深刻化するなかで、軍部は石油の確保できる地域には有無を言わせず、工場の建設を迫った。そのあげく満州、朝鮮にはじまった海外工場の設置は、昭和19年に入ると戦火をかいくぐって、シンガポール、ジャワ、マニラへと地域は拡大されていく。

吉彦がマニラに工場の建設を要請されたのは、太平洋戦争真っ只中の18年半ばであった。40万本を可及的速やかに造れ──という。当時、国内での生産ですら、資材はもちろん従業員の手当てに困窮していた。熟練技術者はすでにシンガポールやジャワなどに出しており、これ以上の海外派遣は国内生産に大きく影響する。それでなくても、徴用をはじめ残された僅かな従業員は、連日の夜を徹しての作業に疲労困憊していた。

吉彦はこうした状況を説明するとともに、他のドラム缶会社を推薦するなどして理解を求めるが、軍部は頑として譲らず、あげくの果てには「これは至上命令で、これ以上の固辞は”非国民”だ」と罵った。吉彦は苦悩したが、当時の状況ではいかんともし難く、やむなく引き受けることにした。当時の心境を、吉彦は次のような言葉で振り返っている。

「私自身どう処理されようと構わなかった。目に見えない力があった。戦争という魔物に負けたのだと思う」。

会社経営と軍部の強制の狭間での苦しい決断であった。というより、選択の余地の無い宣告に対して、彼は自身の非力を慨嘆した。